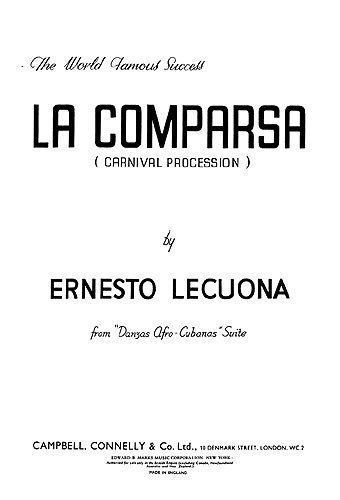

La comparsa

La comparsa, de Ernesto Lecuona e interpretada por Bebo y Chucho Valdés inspiraron esta historia.

Al final se decidió por el rojo de la sangre. Es verdad que dudó frente al verde del naranjo o al del romero o al del cactus que le colocara su amante junto a la pantalla del ordenador, para contrarrestar las radiaciones, cariño, que me han dicho que son nocivas para los ojos y para el cerebro, y los cactus se las embeben, y yo no quiero que a ti te pase nada en esta orejita, ni en este cuello, ni en este pecho que me enloquece, pero al final, ya lo sabes, eligió el rojo.

—Porque el rojo es el color de la ira, amor, y también el de los bellos compases de La Comparsa.

Los ojos de espuma de su amante miraban la pancarta sin verla, recorrían los trazos rojos y gruesos que escupía el spray, caligrafiados por un pulso errático y senil que, aunque a duras penas, conseguía hilvanar un clamor de protesta. En su ciudad, quedaban pocos, es cierto, puede que sólo un diez o un quince por ciento, y no todos conservaban la plenitud de sus facultades, pero aún eran bastantes y con suficiente empuje como para bloquear el acceso a la ciudad, quemar una bandera inglesa, hacer confetis con otra de la Unión Europea, limpiarse el trasero con una tercera de los EE.UU. e impedir la entrada de cuantos acudían a visitar las rancias edificaciones de la ciudad: que si la Catedral y la operación Tormenta del Desierto, que si el Alcázar y la de Justicia Infinita, que si el Entierro del Conde de Orgaz y los cementerios de todos los holocaustos, también el de las Gemelas y el de Afganistán y hasta el de las Tres Culturas, me quema el cuerpo, amor, los dedos me queman, y los labios, y los muslos se me achicharran cuando veo tus manos desnudas, tus brazos desnudos, tus nalgas, y ese vientre que me lleva a renegar del agua y de la comida, y de la calle y de los cines, de los bares, de los parques, de las plazas, porque nada me importa si estoy contigo, y si no lo estoy, menos todavía.

Miró a su amante, pero su amante, bien lo sabes, que por algo eres quien eres, ya no veía nada, porque, para sus ojos, los del cuerpo y los del alma, sólo existía una enorme mancha, negra como su cerebro, negro también y taladrado por la necrosis y la agonía de aquella maldita plaga del tercer milenio que había puesto punto final al parkinson del pontífice, tu Secretario de Estado, y a las veleidades belicistas del último emperador transoceánico, tu Secretario de Defensa. Su amante ya no veía, pero aún en el lecho desde el que adivinaba los trazos vacilantes y justicieros de la pancarta, aún allí, ¡qué belleza, Dios del demonio, Dios de la negra suerte, Dios de las maldiciones, Dios de las cavernas incendiadas, Dios de la avaricia, Dios de la guerra, qué belleza, tanta como aquella hermosísima melodía que las virtuosas manos de los Valdés arrancaban dulcemente de las teclas!

—Y te quiero como siempre, aunque el amor nos niegue su misterio, aunque haya abierto un río infranqueable entre los dos y hoy todo sea un no saber qué hacer, si echarse a la calle o devorar tu cuerpo compás a compás hasta que amanezca, si dormir o emborracharse con estas tiernas modulaciones que saben a beso y a ocaso, o si orinarse por las esquinas de nuestra casa como un perro mientras la muerte borda sus estragos sin piedad y él se ríe más allá del mundo. ¡Te amaría otra vez, amor!

Con una letra desaliñada y roja, terminó por fin la pancarta; luego abrió el balcón y se asomó a la calle: abajo, miles de manifestantes aullaban puños en alto, o manos abiertas y bañadas en rojo, y gritaban consignas incomprensibles, incoherentes, pero que, sin embargo, dejaban traslucir palabras preñadas de significado, tales como globalización, beneficios, genocidio, capitalismo, revolución, terrorismo, infamia, justicia, guerra. Enrolló la pancarta y recogió el escrito y los pliegos para las firmas. Luego se acercó a ella, la besó en los labios hasta que lloró, ponla otra vez antes de irte, que no deje de sonar, sube el volumen, y se echó a la calle. Los gritos arreciaron con su presencia, en tanto que su amante, queriendo ganar el balcón, se abría las carnes y la cabeza tropezando con los picos de las mesas o con los cantos de las contraventanas. Y cuando se asomaba por fin a la calle, y él, ahogado en lágrimas, la despedía desde la cabecera de la manifestación, que pronto habrá acabado todo, amor, un jadeo convulsionado y agónico sacudía su figura tras la baranda, que se desmadejaba rota de dolor hasta golpear un suelo duro y frío como la misma muerte y pulsar, sin embargo, en un último esfuerzo, el repeat del reproductor para que el tema de Lecuona la ayudara a atravesar el túnel, y él se perdía calle abajo con miles de enfermos detrás.

Bien sabes que hacía mucho tiempo que no lloraba, ni siquiera cuando la enfermedad le horadaba el cerebro y un dolor imposible lo animaba a desistir de todo. Pero ahora lloraba desconsolado, aunque en silencio, y no era sino uno más de los que alimentaban con su llanto ese río que ya empapaba tus zapatos de terciopelo y lavaba las pezuñas de tus vacas, y que ni en tus mejores momentos, aquellos en que te sentías tan creativo como para hacer un universo entero, pudiste imaginar siquiera. ¡Hasta tú te conmoviste, tú que siempre has estado por encima del sufrimiento humano y a quien el dolor le trae al pairo, porque eres nube! Y ordenaste a tus vacas que dejaran pasar al del escrito, que pase el hombre del escrito.

Al entrar el hombre en tu casa, la muerte se trocó en un clamor de silencio entre los manifestantes. Por primera vez en tu aburrida infinitud, la molestia de un cosquilleo desconocido hizo que te hurgaras con el meñique en el oído izquierdo.

—¡Pasa, hombre!

Y el hombre tropezó al pie de la enorme escalinata que mediaba entre los dos. Pero enseguida se irguió e intentó la escalada. Volvió a tropezar. Lo intentó de nuevo y volvió a caer. Con todo, fue ganando altura, el rostro descompuesto por las muecas de dolor. Al tiempo, tú te asomabas a la calle para ver a los manifestantes. Pero aquello —¿recuerdas la impresión?— no era más que una losa gigantesca de mármol pulido y punteada de negro, miles de puntitos negros como cabezas de alfileres, y una palabra, una sola y aplastante palabra garabateada en ella, como si la mano que la trazara hubiera sido dirigida por rabiosos estertores: ¡JUSTICIA!

«Porque queremos protestar ante ti por lo defectuoso de tu obra, que estamos hartos de tus plagas y de nuestros pecados, que son los tuyos: ¡te podías haber dejado la tentación en el tintero y nadie habría pretendido desvelar los secretos de tu alcoba! Ahora nos tienes corroídos por el dolor y por la indignidad de saber que tu plaga acabará fatalmente con nosotros mientras tus últimos generales rematarán a los únicos habitantes del planeta que se han librado de que el cerebro se les torne esponja porque jamás llegó a ellos la carne que también comía tu Papa y tu Emperador de todas las batallas. Ni siquiera nos asistes con el derecho a morir en paz. ¡Déjanos ya! ¡Estamos cansados de ti y de tu obra!”.

Y tú te erguiste, abandonaste tu escaño de sombras azuladas como el mar y un silencio frío aplastó a los presentes. Con las dos manos te retiraste la cabellera inmaculada y desencapotaste tus transparentes orejas, y alcanzaste por fin a oír aquella creación de hombres, padre e hijo frente a frente, con sendos pianos de cola, lanzando al aire el espíritu de La Comparsa en un juego imposible, de tan bello, sobrenatural, de tan hermoso, pero que tú desconocías hasta entonces, y que ahora te hablaba contra las plagas y contra los misiles, y en nombre de una mujer que agonizaba enamorada de su hombre en lucha. Te sorbió la música, y la impotencia de amar con ella a una mujer o a un hombre como se aman un hombre y una mujer te empujó a renegar de tu misma condición; cuando miraste al portavoz, sus ojos anegados, el dolor de su cuerpo y de su amada abandonada, ya no resististe más la emoción de aquella divina melodía y caíste de rodillas, hiriendo el suelo de nubes con tu propio agobio y lanzando un grito sobrehumano que te abrió el pecho hasta detener las olas:

—¡Renuncio a ser Dios!

Por Joaquín Copeiro